La loi du 1% artistique votée en 1951 questionne fondamentalement l'approche de l'art dans la ville et fait voler en éclat les traditionnelles sculptures sur piédestal. Tour d'horizon par Julie Corteville, cheffe du service Patrimoines et Inventaire, dans l'ouvrage "L'Île-de-France, un autre patrimoine". Découvrez-en un extrait.

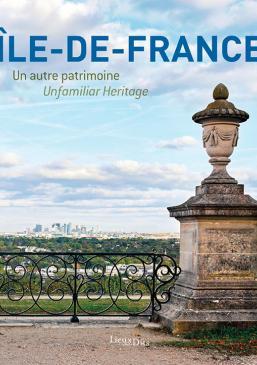

L’ouvrage "L'Île-de-France, un autre patrimoine" s'appuie sur 40 années de recherche à l'inventaire général, et invite à découvrir ou redécouvrir les mille et une facettes du patrimoine francilien : ses églises gothiques et ses châteaux Grand Siècle, mais aussi ses aérogares, ses stades, ses cités-jardins et ses villes nouvelles, en passant par ses paysages de bord de Seine ou ses villages de caractère, qui ont inspiré les grands peintres du XIXe siècle. Découvrez tous les mois un extrait de chaque thématique abordée dans l’ouvrage.

L'Ile-de-France : quand l'art renouvelle la ville

La loi du 1 % artistique votée en 1951 oblige l’État et ses institutions à consacrer un pour cent du coût de construction d’un équipement à la commande d’une d’œuvre. Initialement appliqué pour les équipements scolaires, il s’étendra progressivement aux réseaux de transports (RER, tramway...), aux infrastructures (gares, autoroute...), puis plus largement à l’espace public voire aux monuments historiques... Il va considérablement questionner l’approche de l’art dans la ville.

En rompant avec la « statuomania » du XIXe siècle, il fait voler en éclat les traditionnelles sculptures sur piédestal. L’œuvre est désormais pensée en lien avec le lieu, qu’elle est destinée à révéler, à questionner en générant de l’interaction avec l’espace et ses usagers, invités à expérimenter plutôt qu’à contempler. Ainsi l’œuvre réagit de façon dialectique avec son lieu d’implantation. La diversité des réalisations (murs peints, fresques, installations sonores ou cinétiques, fontaines, jeux d’enfants...) témoigne de l’extension sans précédent des expressions artistiques avec l’intention de les rapprocher du public en l’invitant à l’ « expérimentation ». La Dame du Lac, mur d’escalade et sculpture de Székely à Évry ou la Tour aux Figures de Dubuffet incarnent ce courant. De 1955 à 1970, l’art public va se déployer largement dans la banlieue afin de donner une âme aux grands ensembles, en rompant avec la monotonie des formes architecturales. Il contribue à leur animation et constitue un repère pour ses habitants, avec notamment un travail important de coloration, comme Fabio Rieti à la Grande Borne de Grigny ou les très nombreuses sculptures de Vitry-sur-Seine qui entrent en dialogue avec le musée le Mac Val. Au début des années 1970, les villes nouvelles seront à leur tour des caisses de résonance pour les expérimentations à grande échelle de la commande publique, dans un dialogue élargi entre architecte, urbaniste et plasticien. Elles inaugurent le grand paysage artistique des années 1980/90, transition entre la ville et la nature, incarnée sur plus de 3 km par l’Axe Majeur de Karavan à Cergy-Pontoise.

(…)

Le renouveau de la commande publique après 1981 va marquer les esprits, par exemple en greffant l’art contemporain sur un patrimoine légitimé par le temps, comme l’illustre, en 1986, les Deux Plateaux de Buren dans la cour du Palais-Royal. L’art public s’est particulièrement incarné en Île-de-France, qui compte aujourd’hui de nombreuses réalisations qui ont fait date dans l’histoire de l’art et que la Région Île-de-France célèbre à juste titre en les labellisant « Patrimoine d’intérêt régional ».

L'Ile-de-France, un autre patrimoine : Unfamiliar Heritage

Partager la page